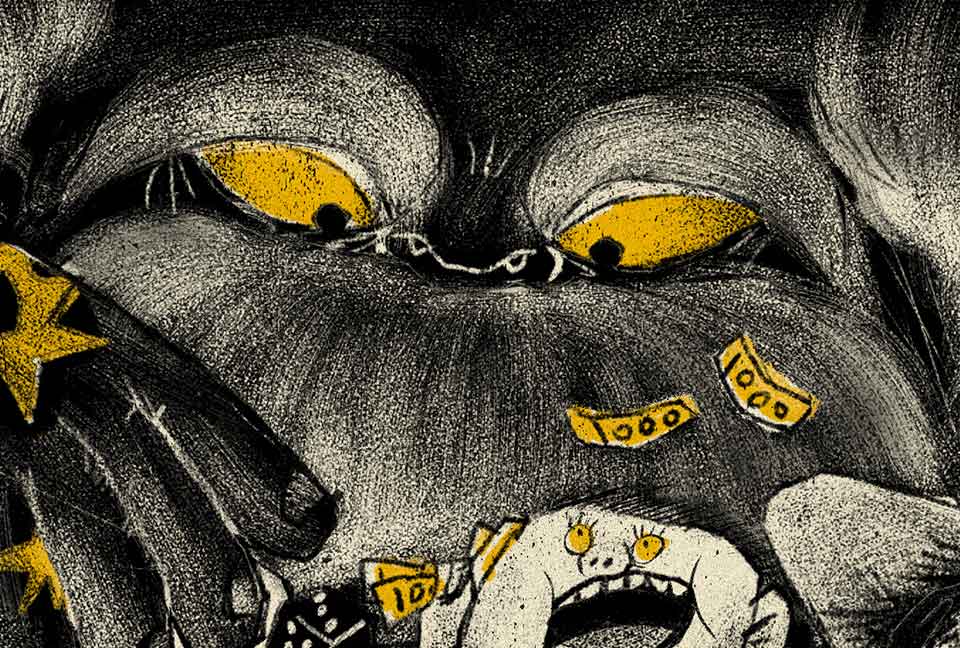

去年十一月高麗菜面臨崩盤慘況,一顆跌破10元,一路持續到今年一月,而這並非最低價的一年。市場秩序的失靈,在於高麗菜報酬率高又好入門,農民、盤商接連進場,種植面積年年攀升,產銷失衡的劇碼也連年上演。

菜土菜金成了政治口水戰的利器,每年秋冬之際便上演一齣高麗菜之亂,社會氛圍的動盪與壓力,逼得政府不得不出手護盤,啟動耕鋤補助,間接成就了這場高麗菜賭局。「怎麼賭都不會賠本」,龐大的社會成本卻是由全民買單。

107年全台高麗菜產量達43萬1,968公噸,創下歷史新高。依據農糧署數據,去年光是九月、十月就已超種7,461公噸,而業界傳言政府只掌握五成種苗資訊,所以這個檯面數字很可能嚴重低估。「高麗菜價崩已經成為常態,」農民戲謔說道。

今年八月一日,是新一季的高麗菜種苗登記起跑日,農委會為精確統計種植數量,祭出新政,只要參與登記,即保障農民每公斤至少6元生產成本,每人限量2公頃,沒參與登記者不得補助。但因未設定總量上限,被質疑政府直接「保底」,恐讓高麗菜賭局更加熱烈。

-780.jpg)

平地高麗菜,年年開賭盤

種菜變成跟老天對賭,賭天氣、賭產量、賭自己的運氣。賭桌上,挟帶雄厚資本的盤商豪賭,找尋農民契作、收購,20甲、40甲、200甲,籌碼越疊越高;另一頭,個別農民憑著一分地2萬元的籌碼,也來到賭桌,五分地、一甲地不斷累積。翻一張「機會」,若颱風、寒流來襲,價格飆升,豪賭的盤商可賺上千萬,小賭的農民也可贏個幾十萬。

無論盤商或農民皆不諱言,種平地高麗菜就是賭。好運一來,利潤可翻上十倍,賺一年抵三年。「一分地種植成本2萬元,好價可以飆到7萬元,一甲地就是70萬,你賭不賭?」

賭局中有投機份子,看菜價好就跟著種;有農民就只會種高麗菜,隨波逐流;有專業農長期種植,人力有限,想跑也跑不掉。無論如何,都導致高麗菜產銷越趨失控。

-1200.jpg)

高麗菜原是「菜王」之尊,卻扭曲變形成賭盤籌碼,更成了政治口水的箭靶。只要遇上價格崩盤,政府便被批評「聽不見農民辛酸」、「作壁上觀」,煙硝四起、砲聲隆隆。而一旦政府礙於壓力出手護盤,結果便是全民買單。

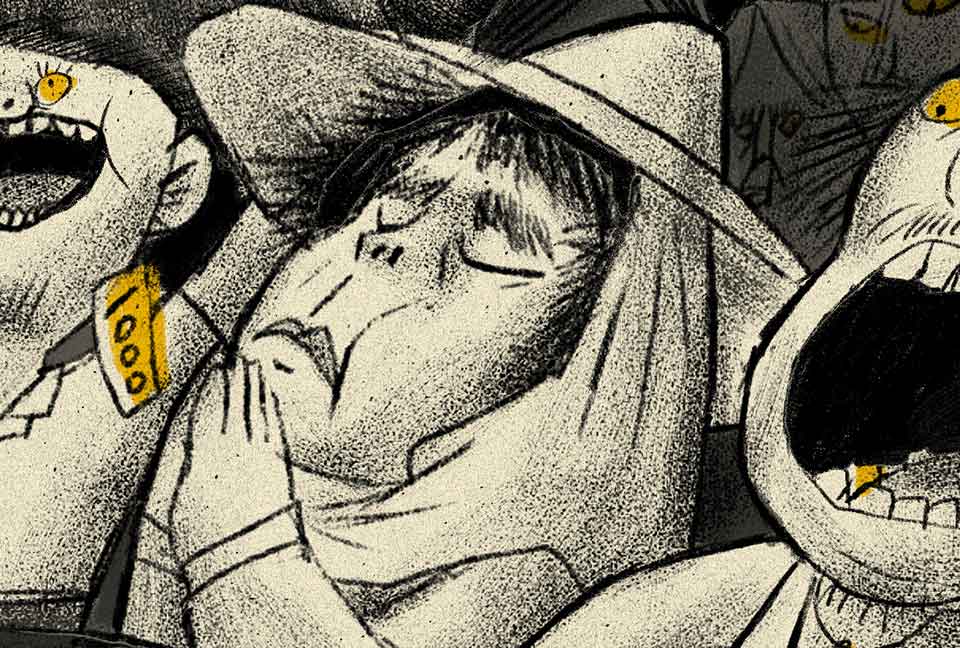

政府出手保本,穩賺不賠還是全民皆輸?

在如此的賭局結構下,人人皆是輸家。民眾以為在市場買到一顆十元的高麗菜是撿到便宜,但去年雲林縣政府啟動耕鋤補助花費將近七百萬元,實際上就是全體國民共同承擔。不僅如此,每年加工補助、大動作促銷等,耗費上千萬元,就連今年農委會祭出的「生產登記制度」,保障農民2公頃的生產成本,同樣是花納稅人的錢。

有學者和業界就質疑,政府保障生產成本、不設登記上限,形同變相鼓勵種植,保證穩賺不賠,可能讓進場者更加有恃無恐。未來這筆國民共同支出的龐大預算,是產銷失衡的毒藥還是解藥?各界皆在觀望。

賭局失控並非無藥可解,有機高麗菜就做出市場區隔,農民成立合作社與量販店長期合作,穩定供貨、品質又統一,使得價格維持一定幅度。也有農民與合作社契作產銷履歷蔬菜、作出品牌共同運銷,當菜價直直落,打出自有品牌的高麗菜至少還能維持成本價。

而深受高麗菜價崩盤之苦的菜農吳慶和,看準國內青花菜供不應求,七年前轉作青花菜,穩定獲利,不必年年和市場對賭拚輸贏。

每當國內量產供過於求,外銷往往成為社會寄予厚望的解方,但多年來高麗菜出口量成長有限。外銷並非不可行,重點在於品種、長期培養出口實力、穩定供貨機制。北斗合作農場場長王子文,為國內最大高麗菜出口商,去年上半年就出口1,100噸高麗菜,減輕國內產銷失序。

去年的崩盤慘況,殷鑑不遠,如今平地高麗菜的種苗又即將種下,新的一場遊戲又即將開始。

《上下游》以數月時間長期追蹤,實際走訪高麗菜最大產地,遍訪農民、盤商、合作社、貿易商、農會、種苗場、中央與地方政府等各方說法,嘗試拆解高麗菜這場賭局,希望讓各界好好正視問題並思考,高麗菜究竟該怎麼種、怎麼管?淺盤經濟的台灣,如何避免菜土菜金一再輪迴?生產登記制度是終結賭局的利器,還是變成另一筆鉅額的公帑浪費?

高麗菜小檔案:

「甘藍」又稱結球甘藍、洋白菜,俗稱高麗菜,是台灣產量最大的蔬菜。適合涼冷季節栽種,夏季產區集中在宜蘭、南投、台中之高海拔山上,秋冬則分布在平地如雲林、彰化、嘉義等地。全台從北到南、甚至外島澎湖都有生產高麗菜,供應著全年度的消費需求。本專題主要探討平地高麗菜價格大起大落,淪為賭局的產銷失衡。

-780.jpg)

-1200.jpg)

-1200-768x481.jpg)

-780-768x512.jpg)

-780-768x512.jpg)