文/汪文豪 圖/彭昱融、汪文豪

「你現在看到養豬場裡的一切,都有台灣的影子」,平常在緬甸仰光低調養豬的華人青年閻龍芳,知道我們是來自台灣的記者,打破平常不對外開放參觀的慣例,熱切歡迎。

這養豬場從無到有,都是十多年前他與表兄王基乙一同到台灣屏東科技大學參加僑委會舉辦「海外青年技術班」,學習專業化養豬的成果。

閻龍方與王基乙今年三十八歲,他們將養豬場取名「五山農場」,距離緬甸最大的城市「仰光」北方約40公里,位在通往曼德勒高速公路旁的農村。

五山農場的豬隻飼養數與規模相當於台灣的中型養豬場,在緬甸卻是僅次於國營與泰國卜蜂集團的第三大養豬場。從調配飼料、豬舍規劃、水濂式設備到沼氣發電等技術應用,都可看到台灣技術與內涵。

閻龍方與王基乙在緬甸能以個體戶之姿,與國營和財團投資的養豬場三強鼎立,他們的台灣經驗,發揮了關鍵影響力。

觀察台緬兩地的豬肉消費習慣,會發現有許多有趣的對比。

台灣最近豬價上漲吵翻天,因為豬肉早就成為台灣日常飲食與文化的元素,若餐桌上沒有豬肉,炒菜不加肉絲,多少會有「無肉令人瘦」的東坡喟嘆。

在過去貧窮的年代,豬肉在台灣只作為喜慶婚喪的貢禮,到現在國民生活富裕了,豬肉與米飯青菜一樣供應無虞,甚至還引發營養過剩的擔憂,可歸功四十多年來台灣養豬技術不斷精進,從農村家戶養殖轉型專業化經營才有的成果。在專業化養殖下,飼料換肉率較高的白豬逐漸取代黑毛豬,使黑毛豬珍貴稀有,價格比白豬肉高。

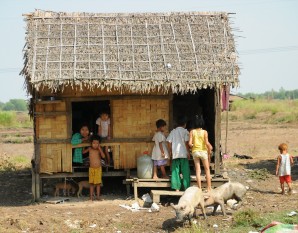

不過來到緬甸,彷彿時光倒流。走入農村,家戶除了種稻,還會放養兩、三頭黑毛豬與土雞、土鴨在高腳竹屋前亂跑。農戶需要現金時,就在屋前來場人豬追逐,把黑毛豬五花大綁後騎著機車載去賣掉。

在緬甸,白豬尚不普及,價格反而比黑豬好。比較有錢的農戶,會在魚塘上或湖岸邊搭建豬舍圈養價格較好的白豬十多頭,讓豬糞直接落入水中餵魚,減少魚飼料消耗與降低環境汙染,一舉數得。至於以專業化方式養豬的個體,在緬甸還算鳳毛麟角。

目前家戶養豬至今仍佔緬甸全國豬肉供應量的七成以上。此外,黑豬油脂豐厚,是烹調時重要的食用油來源之一,尤其緬甸電力供應不穩定,電冰箱還不普遍,烹調好的肉類習慣封在厚厚的油脂中保存,使得黑豬成為緬甸不可或缺的民生必須品,豬油價格上漲,豬肉價格也跟著水漲船高。這點又與愛吃瘦肉的台灣不同。

不過整體而言,緬甸的消費能力還很有限,攝取肉類蛋白質的來源,主要仍依賴淡水魚與白肉雞。但隨著改革開放後經濟起飛,對豬肉的需求也開始增加。看準這樣的消費趨勢,閻龍芳與王基乙靠著所學的台灣養豬技術,在緬甸畜牧產業發揮以小搏大的力量。

台灣經驗 緬甸發光

時間回到1998年底,那時台灣養豬產業剛歷經完口蹄疫風暴,正休養生息,王基乙與閻龍芳與其他四位緬華青年剛好報名僑委會舉辦的海外青年技術班(簡稱「海青班」)。當時這六個人恰巧都選擇畜牧經營,到南台灣的屏科大畜牧系上課。

選擇畜產,要養什麼呢?雞、豬還是牛?王基乙與閻龍芳出發到台灣前評估,緬甸的雞價比豬價高,雞肉也是一般民眾較能消費負擔得起的肉類,但整個市場都被來自泰國卜蜂集團掌握,不容易切入。至於牛肉?除了牛肉的腥臊味較重,在農村社會普遍有不吃牛肉的習慣。豬肉產業在緬甸尚處於起步階段,成長空間還很大,頗值得學習與投資。

因此,六名學員當中,王基乙與閻龍芳最後決定養豬,至於其他四名學員則選擇養種雞或種蛋雞。

王基乙回憶,在台灣總共學習兩年四個學期,除了在屏科大上課學習畜牧的概論,更直接到彰化與南投的養豬現場學習養豬經營實務,從豬舍設計、飼料調配、豬隻配種、疾病防治、豬糞尿處理、沼氣發電與經營管理,全部都壓縮在短短的兩年內必須學齊。課程雖然緊湊,卻非常充實,對他們日後返回緬甸發展養豬事業,非常有助益。

在緬甸養豬,可不比在台灣方便。閻龍芳說,緬甸本土的豬、雞品種雖然很不錯,但養豬相關設備都很缺乏,不像在台灣,豬舍建置全部都模組化,水濂片、風扇、欄舍等設備一應俱全,只要打一通電話,廠商全部幫你做到好。

但在緬甸,所有設備都得靠自己採買與組裝,而台灣的模組化設計雖然很方便,運用到緬甸,多少仍有水土不服與成本過高的情況發生。閻龍芳說,除了台灣經驗,專業養豬還是必須根據緬甸的現實環境彈性調整,才能在設備成本與實用性之間取得平衡。

不過在緬甸經常遭遇的缺電問題,閻龍芳與王基乙倒是透過沼氣發電的方式解決。在台灣,政府雖然鼓勵養豬場設置沼氣發電設備,不過受限於農地面積有限,以及市電便宜相形使沼氣發電成本較高等因素影響,台灣豬農興趣缺缺。

但在緬甸,電力供應不穩,跳電是家常便飯,利用沼氣發電反而穩定,因此王基乙與閻龍芳的五山農場可以靠沼氣發電,每日穩定供應電力達17小時以上,經過沼氣發電與環保處理的豬糞廢水,又拿來灌溉農場裡栽種的九百多棵棕櫚樹與其他農作物。

他們經營養豬事業以「台灣經驗、緬甸實踐」,將資源物盡其用,可說是「青出於藍、更勝於藍」。

打破宰制 立穩第三大

經過十多年的摸索與發展,王、閻兩人的五山農場規模,已經成長為緬甸全國第三大的養豬場。王基乙根據母豬頭數估算,仰光最大的國營養豬場大約是2000頭,其次是卜蜂集團約500頭,第三名就是五山農場約400頭。

若以平均一頭母豬一胎可生產10頭小豬計算,五山農場在養豬隻頭數約4000頭,與台灣常見的養豬場在養頭數介於2000至5000頭的飼養規模,已不相上下。

不過王、閻兩人養豬也不是一帆風順,曾遇過屠宰場拒絕收豬抵制,企圖打壓毛豬收購價格的情況。王基乙說,不像台灣有毛豬拍賣制度,交易公開透明,緬甸沒有拍賣制度,由屠宰業者直接跟養豬業者議價,講好價格後直接到養豬場載豬。屠宰業者掌握通路,使得養豬業者在議價過程中常居於弱勢。

為了突破屠宰業者惡性殺價,王、閻兩人一度自己拿錢出來做屠宰,直接將豬肉賣給通路,也希望藉此把豬價拉回市場合理價格。其他屠宰業者看到五山農場有能力自己經營屠宰,也擔心他們在屠宰市場坐大,才一改打壓豬價的態度,與五山農場維持合作。

經營了十多年,緬甸肉品市場開始有了轉變,去年豬價開始比雞價好。不過王基乙認為,緬甸整體的豬肉消費市場規模有限,目前尚可維持供需平衡,如果要大規模投資養豬產業,仍須仔細評估。

對於有興趣到緬甸發展的台灣業者,王基乙認為如果要銷售養豬設備,在大型養豬場設備已完整,小型養豬場數量稀少,豬農還買不起的情況下,進軍緬甸的時機還有待觀察。

不過他說,發展動物用藥與肉品加工在緬甸還很有潛力,因為目前這兩個領域的產品都依賴泰國卜蜂集團生產或從中國進口,基本上處於供不應求的狀態。尤其肉品加工,隨著緬甸消費能力逐漸提升,再加上肯德雞、儂特利等跨國餐飲品牌進軍仰光,類似培根、火腿等肉類加工品的需求也會越來越高。

距離上次回台灣已超過六年,閻龍芳與王基乙都說,至今對台灣有著特殊情感,因為僑委會開辦海外青年技術班的畜牧專班一個梯次後即停辦,包括他們在內的六名緬華青年是僅有的受惠學員。他們學成後回緬甸發展,專業有所發揮,事業也有所成。

在台灣,鳳凰花開代表著驪歌高唱,莘莘學子步出校園一展所學;在緬甸,隨處可見的鳳凰花開更給人一種燦爛與熱情。閻龍芳與王基乙的青春就如同鳳凰花開,用台灣經驗,在緬甸開展出絢麗橙紅的養豬事業。